Desde 1° de março, quando o Fantástico exibiu uma reportagem especial sobre a situação de transgêneros no sistema penitenciário, o médico Drauzio Varella é assunto recorrente nas redes sociais. Primeiro, foi elogiado pelo gesto empático ao abraçar uma transexual presa em 2010 e que não recebia visitas havia oito anos; depois, virou alvo de ataques porque teria omitido o crime que proporcionou a condenação.

A exibição da reportagem levanta dilemas éticos relevantes quando se pensa no jornalismo que lida com o tema segurança pública: é obrigatório tipificar e detalhar os crimes quando se entrevistam detentos? O que romantiza mais: a não tipificação do crime ou o detalhamento pormenorizado das ações do criminoso? Trata-se de um recorte aceitável ou de uma manipulação? Antes de buscar contribuir para o debate – por uma perspectiva das produções de sentidos do público -, é preciso contextualizar o caso.

A história de Suzy

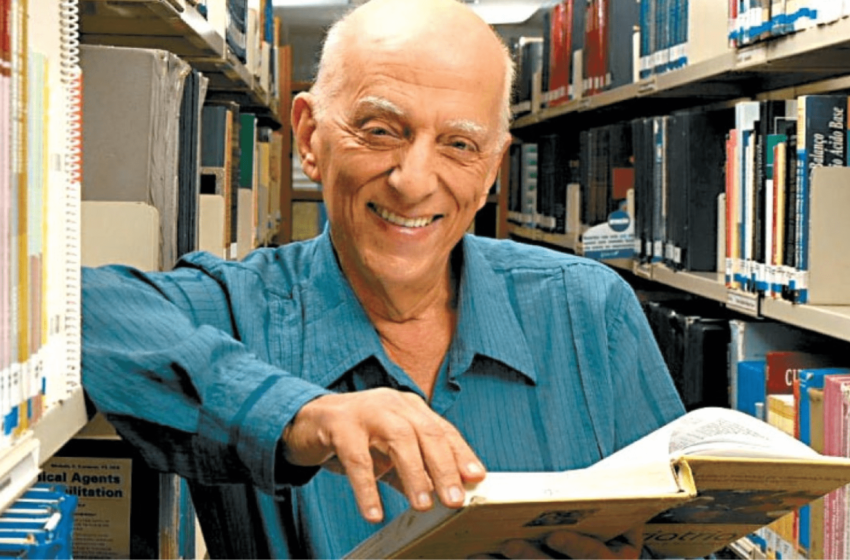

Em um país polarizado, Drauzio Varella – que já havia sido muito elogiado nas redes sociais após participação no programa Roda Viva, em 10 de fevereiro – praticamente virou unanimidade durante a primeira semana de março por ser um exemplo de altruísmo. Isso ocorreu porque o médico se sensibilizou durante a gravação de uma entrevista e abraçou Susy de Oliveira Santos, de 30 anos, condenada em 2010, que cumpre pena na Penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos (SP), quando soube que ela não recebia visitas de familiares e amigos havia oito anos. O abandono foi interpretado como uma consequência de Susy ser transgênero, condição de outras 700 pessoas reclusas só no estado de São Paulo, conforme dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apresentados pela reportagem do Fantástico.

O gesto solidário do médico de 76 anos, que há trinta trabalha voluntariamente em prisões, chegou a gerar mobilizações que, por mais que possam ser consideradas pontuais, demonstram potencialidades do telejornalismo no que concerne ao poder de estreitar laços sociais. Uma reportagem do portal G1, em 7 de março, destacou que cinco dias após a exibição do material a presidiária já havia recebido 234 cartas, dezesseis livros e duas Bíblias, além de outros presentes. A mobilização, claro, não foi política e está longe de resolver o problema das pessoas transgênero nos presídios brasileiros, mas sensibiliza a sociedade a minimamente refletir sobre o tema. Diagnóstico dos procedimentos institucionais e experiências de encarceramento encomendado pela pasta da polêmica ministra Damares Alves diz que, das 508 unidades prisionais que participaram do estudo, somente 106 têm celas específicas para a população LGBT – e esse tipo de realidade, ainda que tenha sido apresentada parcialmente pela reportagem do Fantástico, já que a falta de celas específicas gera uma série de violações contra essas pessoas, só pode se alterar a partir da sensibilização da sociedade civil.

Contudo, na tarde do dia seguinte, o caso sofreu uma reviravolta após o site O Antagonista publicar uma matéria que revelou os motivos pelos quais Suzy foi condenada,. A consequência da publicação pôs parcialmente em xeque a “imunidade” de Drauzio na internet, com a hashtag #drauziovarellalixo subindo nos trending topics do microblog Twitter. Segundo O Antagonista, a transexual foi condenada por homicídio qualificado e estupro de vulnerável de um menino de 9 anos. O texto descreve alguns dos detalhes: “Ele deixou o corpo da criança apodrecer em sua sala por 48 horas. O pai foi avisado pelo próprio assassino que o corpo putrefato fora deixado à sua porta”.

Drauzio e, principalmente, a produção do Fantástico, foram acusados de manipulação e de protagonizarem a vitimização de uma criminosa impiedosa. Na esteira de ataques, o presidente Bolsonaro se manifestou via Twitter na segunda-feira, 9 de março: “Enquanto a Globo tratava um criminoso como vítima, omitia os crimes por ele praticados: estupro e assassinato de uma criança. Graças à internet livre, o povo não é mais refém de manipulações. Infelizmente, a Constituição não permite prisão perpétua para crimes tão cruéis”.

Na noite anterior à manifestação presidencial, o Fantástico já havia divulgado uma nota na qual destacava que o objetivo da reportagem foi abordar as condições em que vivem transgêneros no sistema penitenciário brasileiro. Os apresentadores também leram uma nota de Drauzio em que ele dizia que sua área é a medicina, e não a judicial: “Por razões éticas, não busco saber o que de errado fizeram. Sigo essa atitude para cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico e para não cair na tentação de traí-lo atendendo apenas aqueles que cometeram crimes leves”. Depois, o médico ainda publicou um vídeo em que explicava o recorte da reportagem e pediu desculpas à família do menino por envolvê-la indiretamente na história.

A obrigatoriedade de tipificação de crimes

As mudanças de percepções produzidas pela reportagem do Fantástico nessas duas semanas demonstraram de forma sistematizada algo identificado na pesquisa de doutorado deste autor, e que já foi tema de um texto no Observatório da Imprensa (edição 1076). No estudo de recepção com dezoito telespectadores assíduos dos dois principais noticiários criminais exibidos em Curitiba (Tribuna da Massa e Balanço Geral), precedido por um monitoramento de oitenta edições desses programas, observou-se o quanto os telespectadores demonstram maior ou menor empatia a partir do conhecimento da tipificação dos crimes e, principalmente, das descrições das ações cometidas por agressores e vítimas, estratégia narrativa presente nesses telejornais.

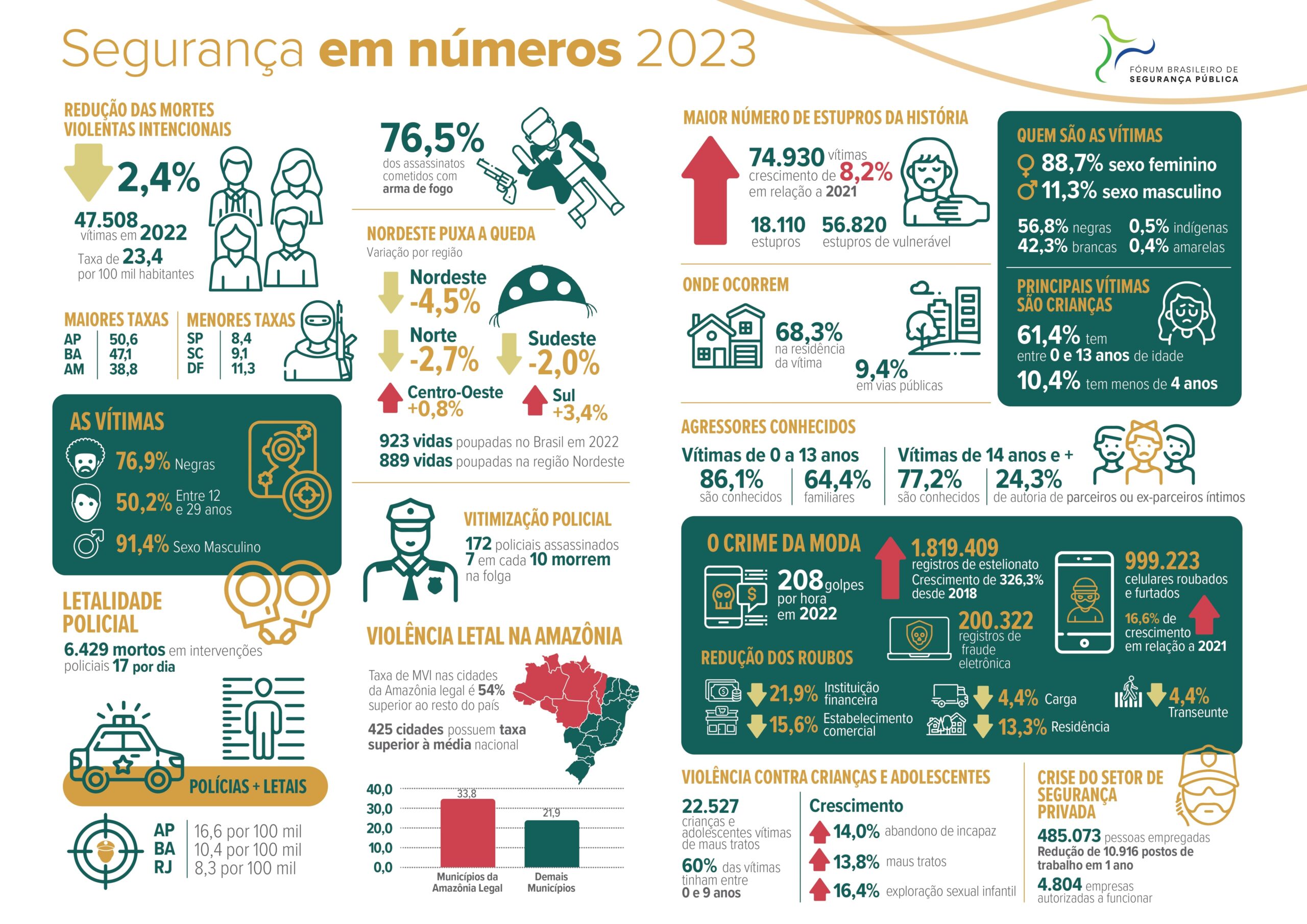

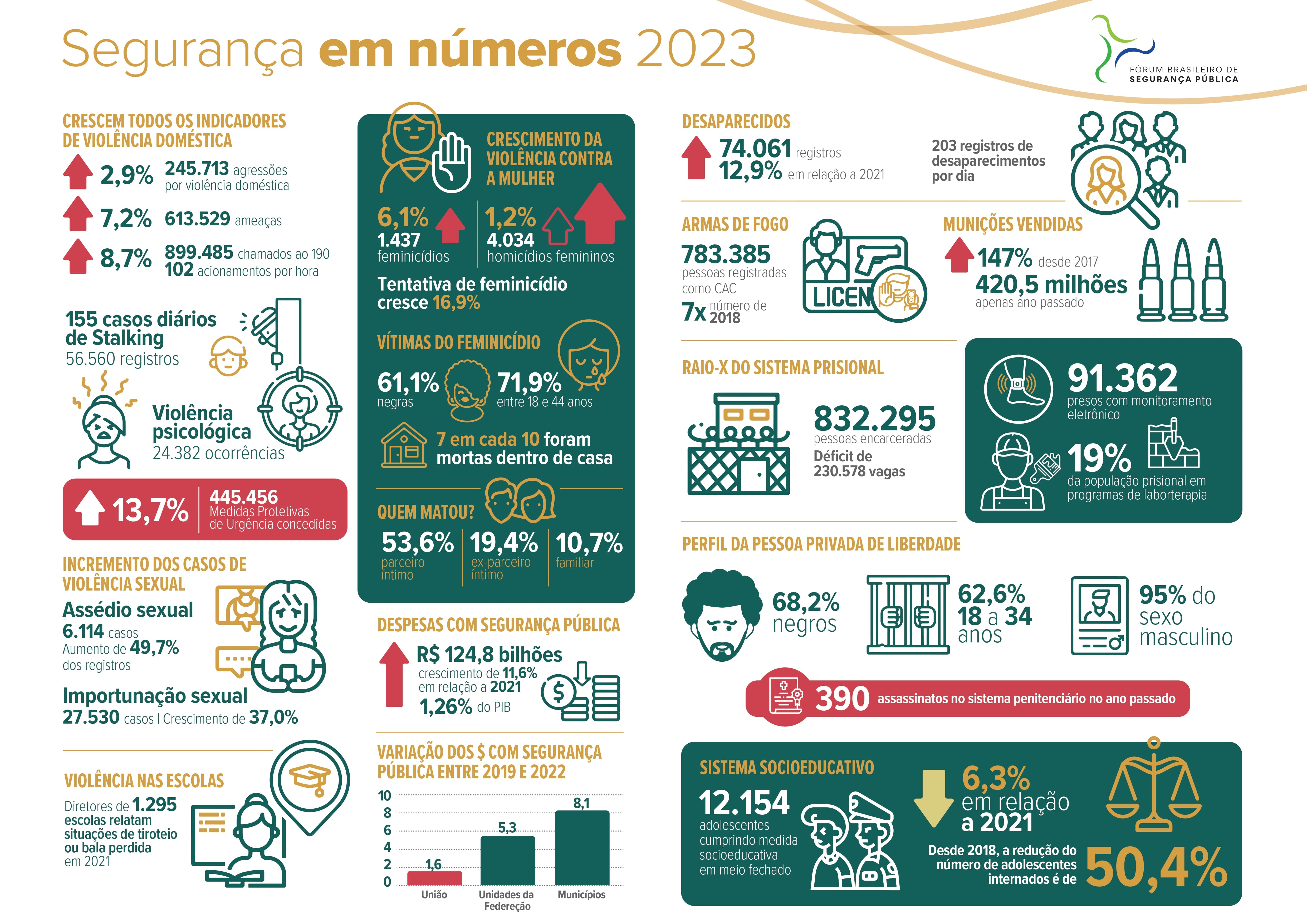

Durante o monitoramento, houve a preocupação de dividir as 950 inserções noticiosas pela natureza e tipificação das transgressões. A representação da violência nesses noticiários é qualificada, essencialmente, em crimes contra a pessoa (39,6%) e contra o patrimônio (34,1%). Distantes, violações relacionadas ao tráfico ilícito de drogas (6,1%) e contra a dignidade sexual (5,2%) ocupam, respectivamente, a terceira e quarta posições nos crimes mais exibidos pelos programas.

Se a morte é um valor-notícia eminente para os veículos, os crimes de natureza contra a dignidade sexual carregam uma especificidade: as vítimas costumam pertencer a faixas etárias vulneráveis, especialmente infância e adolescência, com idades entre 3 e 13 anos, muitas vezes sofrendo longos períodos de abuso sexual. Esse tipo de crime está, assim como todos os que envolvem pessoas com laços familiares ou afetivos, entre aqueles que mais produzem sentidos nos telespectadores dos noticiários.

Na etapa de recepção foi identificada a dificuldade que os telespectadores têm de memorizar os fatos objetivos das notícias, ainda que a estratégia narrativa dos programas seja a de descrever os pormenores dos crimes, com ênfase para as ações dos criminosos e as quase sempre inúteis reações das vítimas. Por outro lado, isso não impede que os respondentes produzam sentidos a partir dos crimes midiatizados. Nesse aspecto, vários participantes citaram situações genéricas quando questionados sobre a lembrança de crimes mostrados pelos noticiários. Episódios que envolvam a instituição família (ou suas derivações, como em crimes cujas vítimas são crianças) foram citados diretamente por dois terços dos entrevistados.

Essas percepções afetam as visões de mundo dos participantes da pesquisa. Um exemplo extraído da pesquisa dentro dos limites deste texto: quais reações tomariam caso se deparassem, em um local público, com uma pessoa apanhando que estivesse sendo acusada de ter furtado ou roubado uma bicicleta. Eles foram questionados se aprovavam ou desaprovavam a ação dos populares e quais atitudes tomariam. Na sequência, a mesma circunstância foi posta, mas dessa vez a pessoa que sofre as agressões foi apontada pelos populares como autora de um estupro de vulnerável.

A indiferença pelo desfecho do linchamento, desde que não se trate de um membro familiar ou próximo, foi marca encontrada nas respostas para o furto da bicicleta, ainda que vários entrevistados tenham buscado atenuar o hipotético crime. Porém, quando a acusação muda, as noções de civilidade se perdem. Um dos entrevistados, que acionaria a polícia apenas no primeiro cenário, afirmou que não sentiria nenhum tipo de culpa se o referido espancamento resultasse em morte em nenhuma das duas situações. Outra não aprova a ideia de que alguém seja agredido por roubar uma bicicleta, fato que a faria acionar a polícia, mas uma interferência só ocorreria se a vítima do linchamento fosse alguém próximo. “Se não fosse um parente meu, eu não iria pôr em risco a minha vida se eles estão batendo, estão quase matando.” A opinião muda drasticamente se o suposto crime envolvesse um estupro de vulnerável: “É uma coisa muito forte, estupro, pedofilia… uma pedrinha eu jogaria ali. Só se tivesse certeza [da culpa] eu participaria”, diz uma das entrevistadas.

Nessa questão, os entrevistados se dividem entre aqueles que não mudariam de atitude independentemente do crime e entre aqueles que teriam as reações pautadas, sobretudo, pela tipificação do ato criminal ou pela certeza de culpa ou inocência da pessoa em linchamento. No primeiro caso, uma das interlocutoras, pensionista cadeirante, afirma que, se pudesse se movimentar sem restrições, ajudaria nas agressões se tivesse provas. “Primeiro tinha que ter provas. Depois das provas, daí você até ajuda a matar […]. Acho que, se atacasse a minha família, né, daí eu mataria. Por causa de uma família minha, eu mataria.” Há, por outro lado, quem discorde de qualquer forma de justiça pelas próprias mãos. Um dos respondentes diz que violência não combate violência, enquanto outro diz que a polícia é a melhor saída, independentemente do ato criminal. “Porque daí você passa de vítima para agressor.”

Os demais afirmaram que perderiam a civilidade apenas na situação do estupro de vulnerável. Um deles diz afirma ser impossível não mudar de opinião e de atitude de acordo com os crimes, especialmente pelo aspecto familiar. “Você imagina o que faria pela sua família. Agora imagina, às vezes, a família daquela criança não tá ali ou, mesmo que esteja, a dor que está passando, então nessa hora o cara pode perder a paciência.” Outros dois são mais enfáticos: o primeiro, um policial militar aposentado, frisa que “taradão não tem perdão”, enquanto a segunda, desempregada, diz que há muitas mulheres “à toa aí”, algo compartilhado por outra entrevistada, e que sugere que a violência contra as mulheres seja, até certo ponto, aceitável se posta lado a lado a contra uma criança.

Pensando em como o público negocia, reinterpreta e reelabora sentidos, outro participante, um agente de escolta armada, assevera que seria o primeiro a atacar o suspeito de crime sexual na situação hipotética. Com base em princípios religiosos, outra participante, uma zeladora e comerciante, relaciona o caráter puro das crianças à reação agressiva: “Deus fala que ninguém chega até ele se não tiver um coração de uma criança, um coração ingênuo, um coração puro”. Ela confessa que, se soubesse que a pessoa tinha cometido algo contra uma criança, mataria essa “pessoa de boa”, ainda que tal atitude não garantisse a ela o “coração ingênuo” necessário para se aproximar dos céus. Outro participante deixa implícito que o fato de ser apenas um roubo de uma bicicleta faria com que tivesse menos animosidade com o suspeito. “Não é um caso de vida ou morte. Foi um roubo de uma bicicleta. E a gente não tem certeza se a bicicleta foi mesmo roubada – ou se era dele ou se não era”. Já outra respondente, aposentada, diz não saber avaliar se a violência resolve e relaciona o fato de ser favorável às agressões com o teor de impunidade inerente à Justiça e valorizado pelos telejornais: “Tem que apanhar mesmo. Não sei, né, se apanhar resolve. […] Só que a polícia vai prender o estuprador, no outro dia a Justiça solta”. Como a questão da justiça pelas próprias mãos é vista por alguns deles como uma forma de reação até certo ponto legítima, haja vista que a Justiça é considerada morosa e, conforme os relatos, condescendente com a impunidade, os respondentes foram unânimes em concordar com uma ideia defendida pelos âncoras dos noticiários: a de que os presidiários têm cada vez mais direitos e menos deveres.

Quando se pensam nos crimes, o Fantástico tomou uma atitude exatamente oposta à presente nos noticiários criminais estudados, que sobrevalorizam os pormenores dos crimes e acabam por romantizar a violência. O programa produziu uma reportagem sobre segurança pública, e não sobre jornalismo criminal. Buscou humanizar, não estigmatizar. A escolha de Suzy como uma das fontes realmente foi uma infelicidade se for levado em consideração o histórico teor ostensivo com que crimes hediondos são julgados pela sociedade brasileira, além da percepção sobre como esse tipo de crime abala a instituição família; o recorte que omitiu os crimes das pessoas entrevistadas (um deles, aliás, foi identificado como roubo, mas sem detalhar a ação), por outro lado, demonstrou, pelo menos por um tempo, potencialidades de um jornalismo que pode promover diálogo. Sob o ponto de vista jornalístico, parece cada vez mais necessário pensar em protocolos para pautas ligadas à segurança pública, algo que já acontece há longo tempo, por exemplo, quando se pensam em formas de midiatizar suicídios.

Infelizmente, o foco no crime de Suzy fez com que se ofuscasse a história de outra

fonte da reportagem. O depoimento de Lolla, de 35 anos, que cumpria os últimos dias

da condenação por roubo, traz, simultaneamente, alento e preocupação. A esperança por um

recomeço contrasta com a sensação de falta de liberdade para assumir sua identidade de

gênero fora do presídio e pela falta de oportunidade no mercado formal de trabalho. Isso exige que Lolla se vista de palhaço nos semáforos para vender água mineral. Como parte do processo de reintegração social dela e da dignidade dessa fatia da população, políticas de crescimento do mercado formal de empregos mereceriam também, no mínimo, um tuíte do presidente.

Publicado originalmente no Observatório da Imprensa, em 17/03/2020.